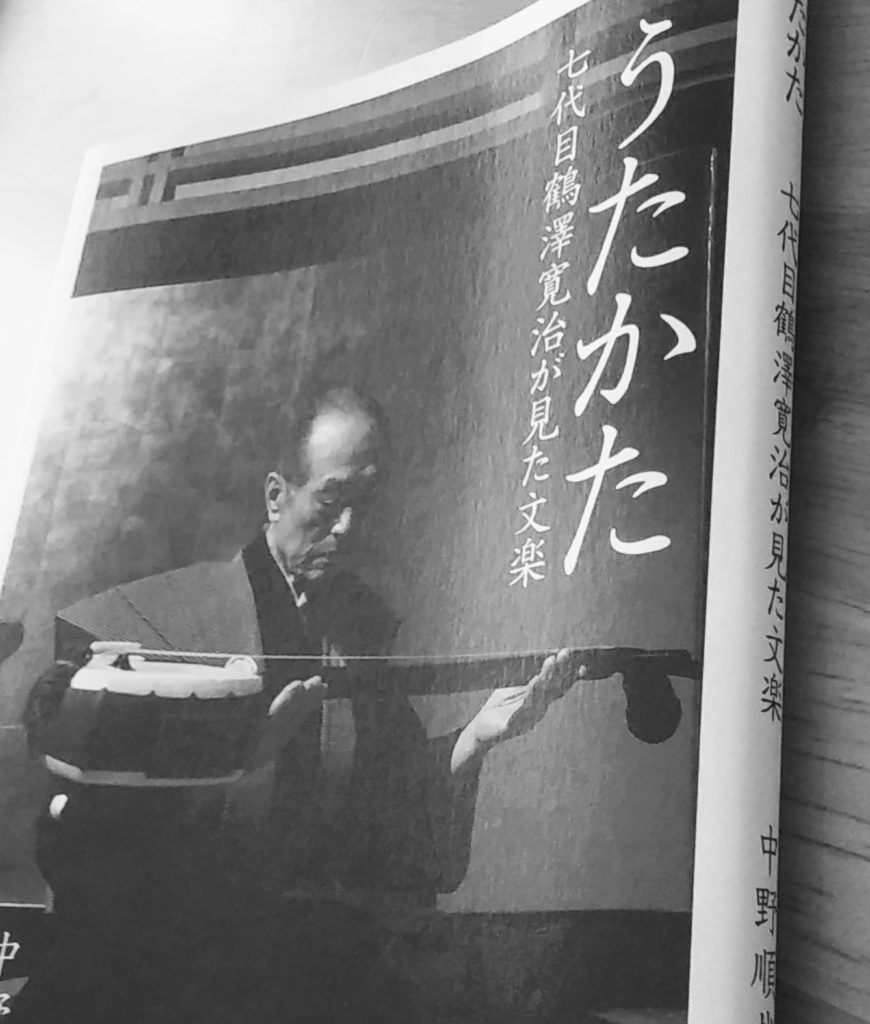

「うたかた~七代目

鶴澤寛治 が見た文楽」

中野順哉 著、拝読。

昨年なくなった文楽三味線の

重鎮からの聞き書き。

羽生弦くんの

「きちっとした基礎を

完璧に積み重ねていけば、おのずと

芸術性は生まれる」発言に

とても共感したなんてことも

書いてあって

真の鍛練をしてきた人は

世代を越えて同じ思いになるという

ことでしょうか。

昔は三味線弾きが

太夫の適性を見極めてから

専門の師匠にひきわたしていたとか

知らなかった話もたくさん。

前半は大阪の

戦中、敗戦直後の

日本史としてもおもしろく

戦時下でいかに興行したのか

その苦労が忍ばれます。

戦災で人形などが

消失したときは、地方の

好事家のコレクションが

役に立ったとか。

しかしGHQの介入で

「切腹だめ、敵討ちだめ

帝への忠誠だめ」となり

これを寛治さんは

文楽の存続への危機感を

覚えた最初の一撃であり

「占領軍による知性のない暴力」

と、言っています。

後半は、いかに文楽の

担い手が、サラリーマン化

したかという手厳しい指摘。

そもそも戦後文楽は

「仕事である以上に

労働条件を改善する

労働組合が必要」という

三和会と

「文楽は修練の場なので

儲けは関係ない」

と考える因会に

二分したのだけど

そこらへんの顛末もかいてあります。

···

我々がなぜ、常に死装束で

舞台に立つのか

それでは舞台に命をかけ

そこでいつ死んでも本望であるという

覚悟の表れであった(中略)

どこまでも舞台は神聖な場所である

それを労働と考え

違和感を覚えない神経が

私にはやはり理解できないのだ

(中略)

師匠は他人の弟子には

文句を言わない

総合芸術としての伝統芸能が

徐々に各一門の個人作業となって

併存していくことになる

互いに摩擦を避けるようになれば

結局年功序列が公平な物差しとなる

この状態が続く中で

文楽は更に「負のステップ」を

踏むこととなった。

DJ KAZURU

2023年現在timcubaのイヴェント休業中です。

コラムは随時更新していますので

各メニューを選択してくださいませ。

https://youtu.be/BELIZJu0ruM

2014年の過去動画ですが

六本木で思いきりダンスと音楽を味..

2023年現在timcubaのイヴェント休業中です。

コラムは随時更新していますので

各メニューを選択してくださいませ。

https://youtu.be/BELIZJu0ruM

2014年の過去動画ですが

六本木で思いきりダンスと音楽を味..

2/10 麻布トロピで久しぶりに

ティンクーバやります。

DJ KAZURU が昔作った

キレッキレのリミックス中心。

翌日が祝日なので

ゆっくりお楽しみいただければ幸いです

**************

La Tropi Azab..

2/10 麻布トロピで久しぶりに

ティンクーバやります。

DJ KAZURU が昔作った

キレッキレのリミックス中心。

翌日が祝日なので

ゆっくりお楽しみいただければ幸いです

**************

La Tropi Azab..

下北沢ボデギータで

福田カズノブがイサックデルガードを語る

マニア向けのイベントです

キューバ料理もご注文いただけます

..

下北沢ボデギータで

福田カズノブがイサックデルガードを語る

マニア向けのイベントです

キューバ料理もご注文いただけます

..

Add A Comment