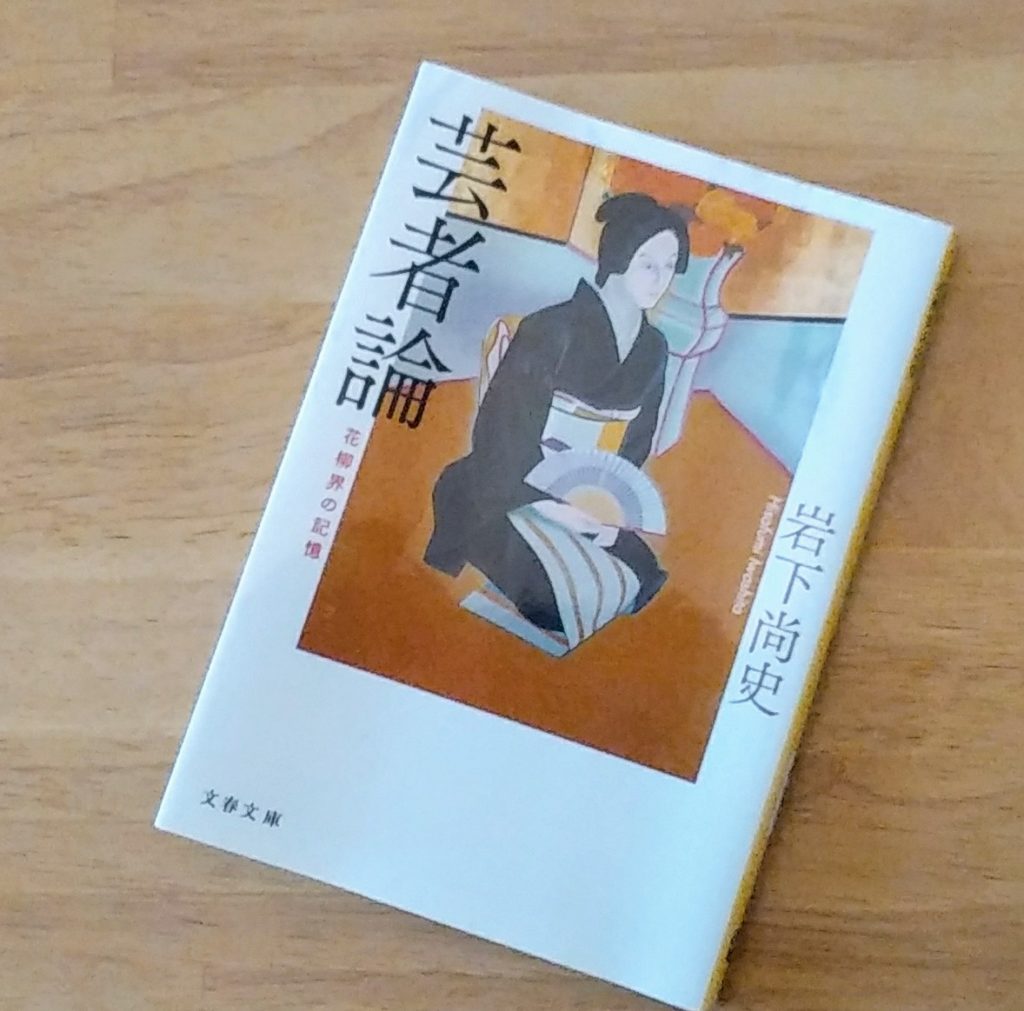

ふたたび岩下尚史の

「芸者論」を読み返していますが

とにかく、素晴らしい! としか

言いようがありません。

日本の伝統文化と

言われるものが芸者文化の衰退と

同時進行であったことも

よくわかります。

今後も折に触れて

読み返していくことでしょう

もう文庫本がドッグイヤーで

すごいことになっています。

京都の花街がマスコミ大好きで

売り方がうまいこと、観光としての

芸者文化を確立したのと違って

東京の料亭はマスコミをシャットダウンし

口を固くしたことから

政治の話が行われる場にもなったのですけど

それを

「待合政治」と批判されたことから

衰退したのですよね。

京都は地域の大事な観光資源なので

今も芸者がいっぱいいて、彼女たちが

舞も三味線も稽古してくれますが

東京は悲惨な状況ですものね···。

···

それはともかく

東京で芸者というと、なんとなく

身分の低い感じが付きまとうのは

なぜでしょうね。

同じく伝統芸能を稽古している

歌舞伎役者だと、映画俳優よりも

格が高いような風潮があるのが

本当によくわかりません。

「倍返し」ドラマが人気だったのも

そこが一因だったのでは?

芸者は色事が付きまとうから

歌舞伎役者より地位が低い?

今時「親」に枕を強要される芸者など

いませんよね。

昔は色が付き物だったというなら

歌舞伎役者だってお稚児さんとして

年若い頃から体を売るのは

当たり前でした。

人気があったとしても

社会的地位は低く

現在名優と伝説になっている江戸末期の

役者だって体を売っていたのですから

彼らがなーんか

立派そうになったのは、ここ百年くらいの

ことに過ぎないわけです。

人の価値観なんて

馬鹿馬鹿しいほど

短期間で変わるものです。

DJ KAZURU

2023年現在timcubaのイヴェント休業中です。

コラムは随時更新していますので

各メニューを選択してくださいませ。

https://youtu.be/BELIZJu0ruM

2014年の過去動画ですが

六本木で思いきりダンスと音楽を味..

2023年現在timcubaのイヴェント休業中です。

コラムは随時更新していますので

各メニューを選択してくださいませ。

https://youtu.be/BELIZJu0ruM

2014年の過去動画ですが

六本木で思いきりダンスと音楽を味..

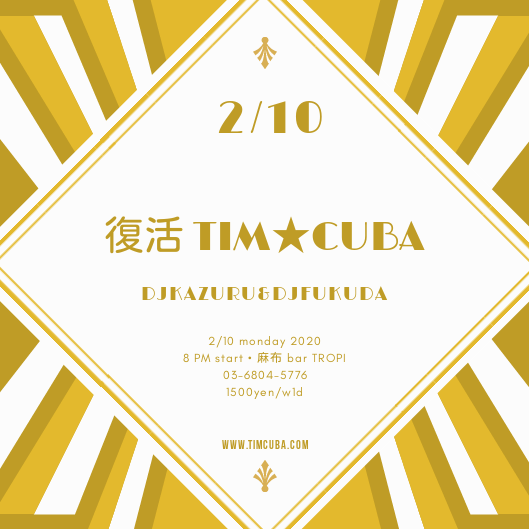

2/10 麻布トロピで久しぶりに

ティンクーバやります。

DJ KAZURU が昔作った

キレッキレのリミックス中心。

翌日が祝日なので

ゆっくりお楽しみいただければ幸いです

**************

La Tropi Azab..

2/10 麻布トロピで久しぶりに

ティンクーバやります。

DJ KAZURU が昔作った

キレッキレのリミックス中心。

翌日が祝日なので

ゆっくりお楽しみいただければ幸いです

**************

La Tropi Azab..

下北沢ボデギータで

福田カズノブがイサックデルガードを語る

マニア向けのイベントです

キューバ料理もご注文いただけます

..

下北沢ボデギータで

福田カズノブがイサックデルガードを語る

マニア向けのイベントです

キューバ料理もご注文いただけます

..

Add A Comment