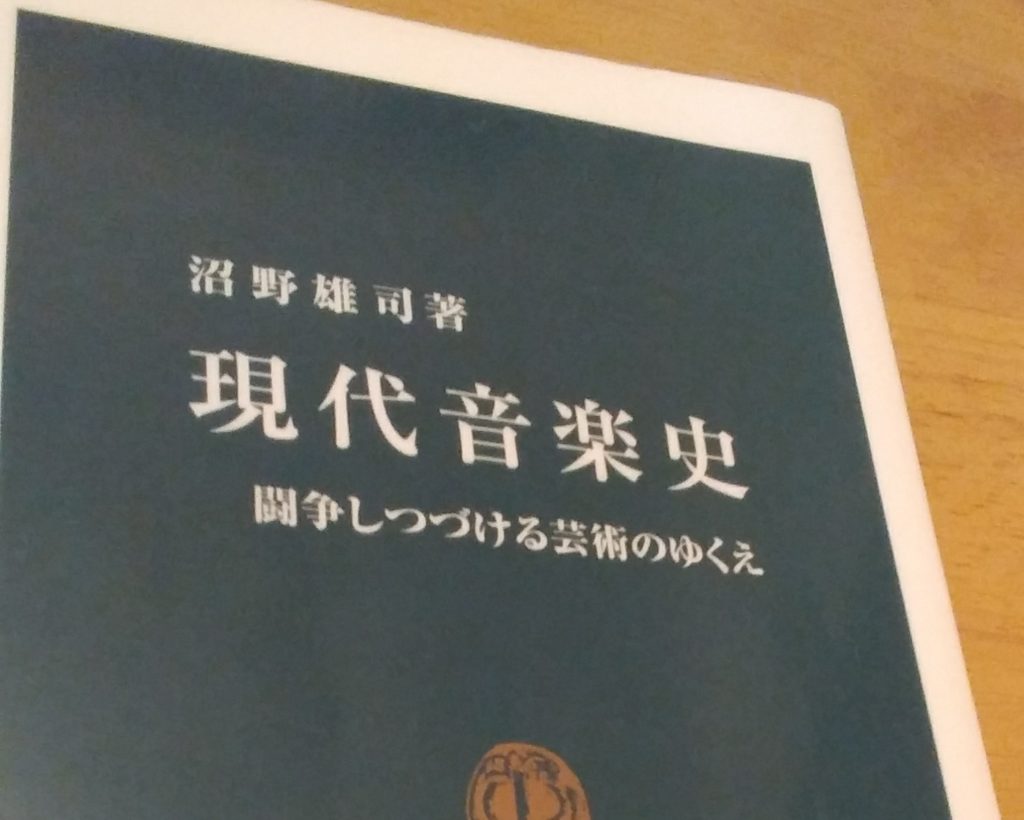

「現代音楽史

~闘争しつづける芸術のゆくえ」

沼野雄司 著、拝読。

音楽の歴史にとって

もっとも重要な切断点は

フランス革命でもバッハの平均率でもなく

1877年レコードの発明だということが

書かれており、なるほどと思いました。

「その場の空気に反応して

臨機応変に音楽家をドライブする

’19世紀的/主観的’な演奏から

いつどこで聴いても

同様の価値を有する

’20世紀的/客観的’な演奏へのシフトが起こる。

もはやライブ演奏かであっても

録音と比較される時代が到来した。

以後

楽譜通りにミスなしで演奏しつつも

一方で、他人との差異が要求されるという

まるで二律背反といってもよい

離れ業が演奏家に課されることになる。」

いやーもうその通り。

他にも

第二次世界対戦による

音楽家たちの立場。

とか

「現代音楽の世界では、誰が

最初にそれを行ったかが問われる。

本来は誰がよい曲を作ったか、こそが

問題になるはずなのに」。

とか

「ガラクタのような雑音によって

音楽を組織する試みの

ミュージックコンクレートの

主導者シェフールが

晩年に

“40年もかかって出た結論は

ドレミの外では何もできないということ”

と言っている」

とか

そもそも

なぜ日本人がヨーロッパ音楽を書くのか、

という問いなど

興味深い話がいっぱいでした。

現代音楽の初演を聴くことが

この数年増えたのですが、ちょっと

新しい気持ちで次のコンサートで

耳を傾けられそうです。

DJ KAZURU

2023年現在timcubaのイヴェント休業中です。

コラムは随時更新していますので

各メニューを選択してくださいませ。

https://youtu.be/BELIZJu0ruM

2014年の過去動画ですが

六本木で思いきりダンスと音楽を味..

2023年現在timcubaのイヴェント休業中です。

コラムは随時更新していますので

各メニューを選択してくださいませ。

https://youtu.be/BELIZJu0ruM

2014年の過去動画ですが

六本木で思いきりダンスと音楽を味..

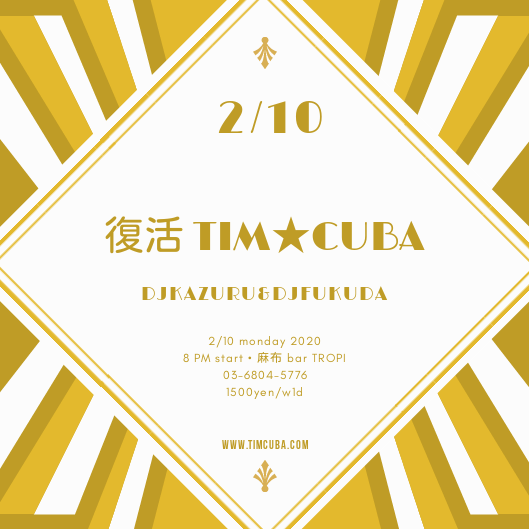

2/10 麻布トロピで久しぶりに

ティンクーバやります。

DJ KAZURU が昔作った

キレッキレのリミックス中心。

翌日が祝日なので

ゆっくりお楽しみいただければ幸いです

**************

La Tropi Azab..

2/10 麻布トロピで久しぶりに

ティンクーバやります。

DJ KAZURU が昔作った

キレッキレのリミックス中心。

翌日が祝日なので

ゆっくりお楽しみいただければ幸いです

**************

La Tropi Azab..

下北沢ボデギータで

福田カズノブがイサックデルガードを語る

マニア向けのイベントです

キューバ料理もご注文いただけます

..

下北沢ボデギータで

福田カズノブがイサックデルガードを語る

マニア向けのイベントです

キューバ料理もご注文いただけます

..

Add A Comment