文楽二部、菅原伝授手習鑑。

桜丸が逃げて飴売りに化けて

すったもんだの末

菅丞相の像なの本物なの?

のところまでです。

立田が夫に斬られて

池に沈められるも、引きちぎった

亭主の着物の裾が

口にくわえられていたことから、

母の覚寿がすべてを悟って

亭主をぶっ刺すところが大好物です。

その前の鶏を使って立田の亭主が

悪巧みを働くところがあるのですが、

その段を語っていた小住太夫が

鶏模様の見台を使ってた気がします。

見台といえばコレクターの

呂勢太夫。

全員塗りの見台のなか

すっきり木目の見台に

七曜紋がくり抜いてある感じで格好いい。

房つける金具も七曜紋でした。

和生さんの覚寿、娘の死骸を

前に悔しさで胸がいっぱいなところから、

はっと娘の口元に目をやって

犯人が誰かに気がつくところなんか

人形に表情が見えるもんね

最高です。

とにかく覚寿すごかった。

床の近くに座っていたので

床も堪能しました。

若いと思ってた太夫が

めっちゃ貫禄な語りをしてたりして

皆さんの成長が羨ましい。

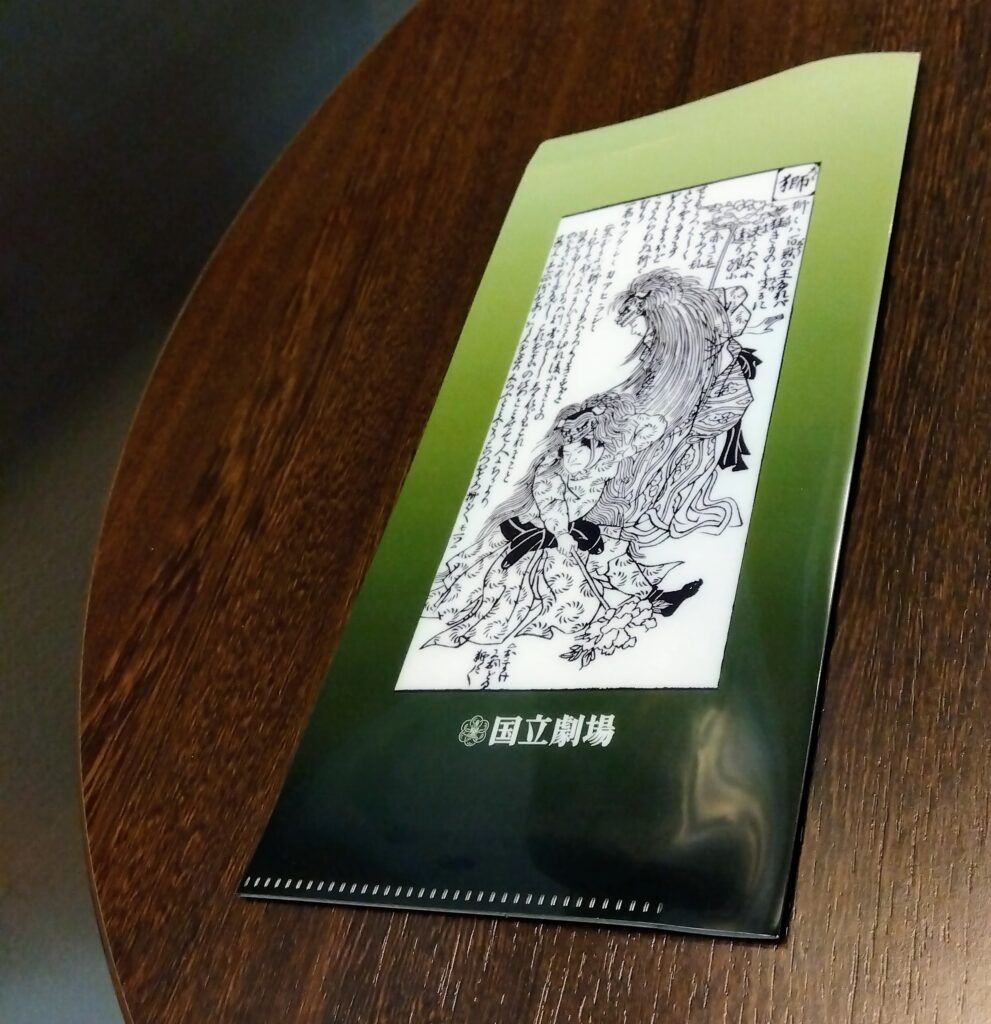

これはお土産のチケットホルダー。

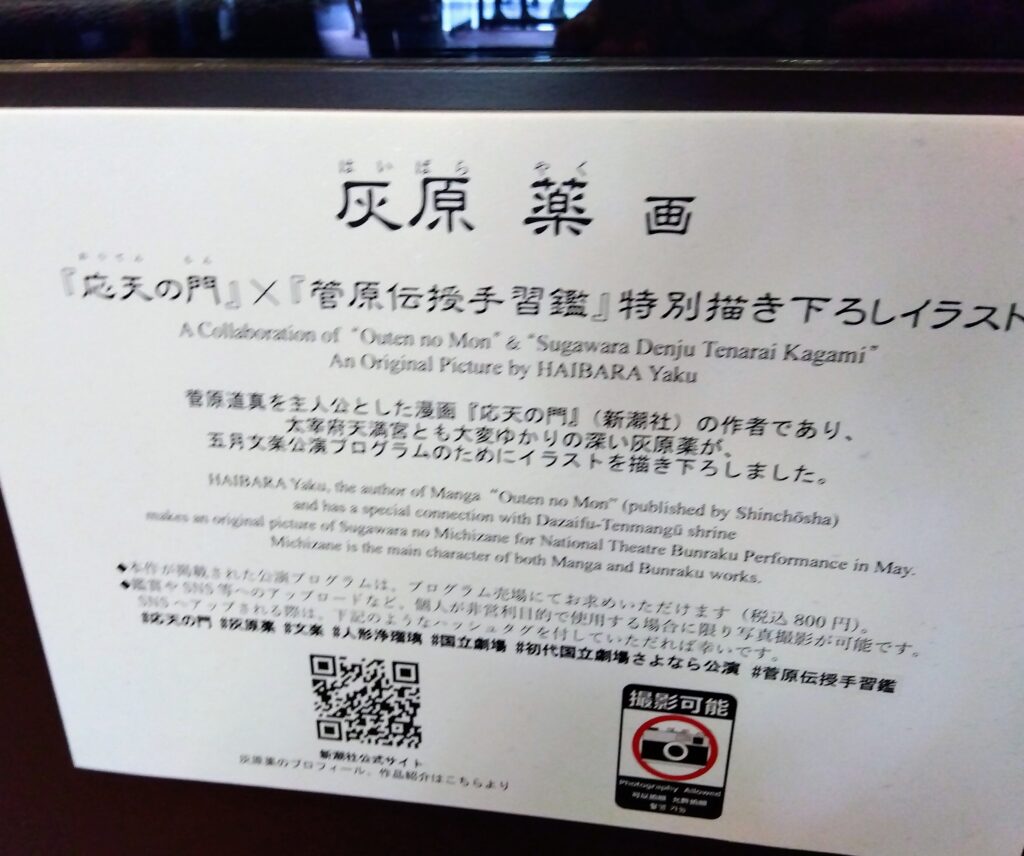

特別描き下ろしイラストも

展示されてた。

30度の予報だったので

本麻着物で行きました。

5月からこれって

真夏は何着ればいいのだろう。

DJ KAZURU

2023年現在timcubaのイヴェント休業中です。

コラムは随時更新していますので

各メニューを選択してくださいませ。

https://youtu.be/BELIZJu0ruM

2014年の過去動画ですが

六本木で思いきりダンスと音楽を味..

2023年現在timcubaのイヴェント休業中です。

コラムは随時更新していますので

各メニューを選択してくださいませ。

https://youtu.be/BELIZJu0ruM

2014年の過去動画ですが

六本木で思いきりダンスと音楽を味..

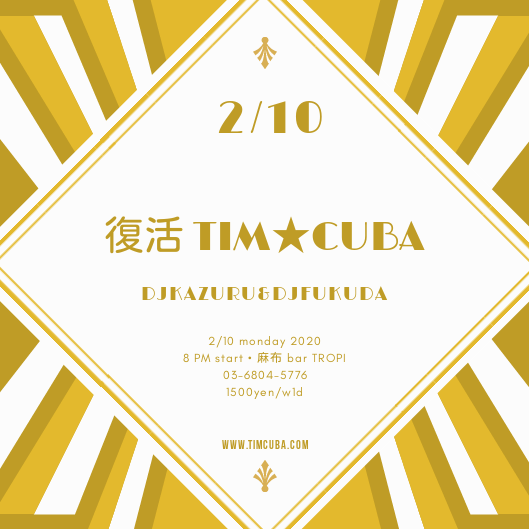

2/10 麻布トロピで久しぶりに

ティンクーバやります。

DJ KAZURU が昔作った

キレッキレのリミックス中心。

翌日が祝日なので

ゆっくりお楽しみいただければ幸いです

**************

La Tropi Azab..

2/10 麻布トロピで久しぶりに

ティンクーバやります。

DJ KAZURU が昔作った

キレッキレのリミックス中心。

翌日が祝日なので

ゆっくりお楽しみいただければ幸いです

**************

La Tropi Azab..

下北沢ボデギータで

福田カズノブがイサックデルガードを語る

マニア向けのイベントです

キューバ料理もご注文いただけます

..

下北沢ボデギータで

福田カズノブがイサックデルガードを語る

マニア向けのイベントです

キューバ料理もご注文いただけます

..

Add A Comment