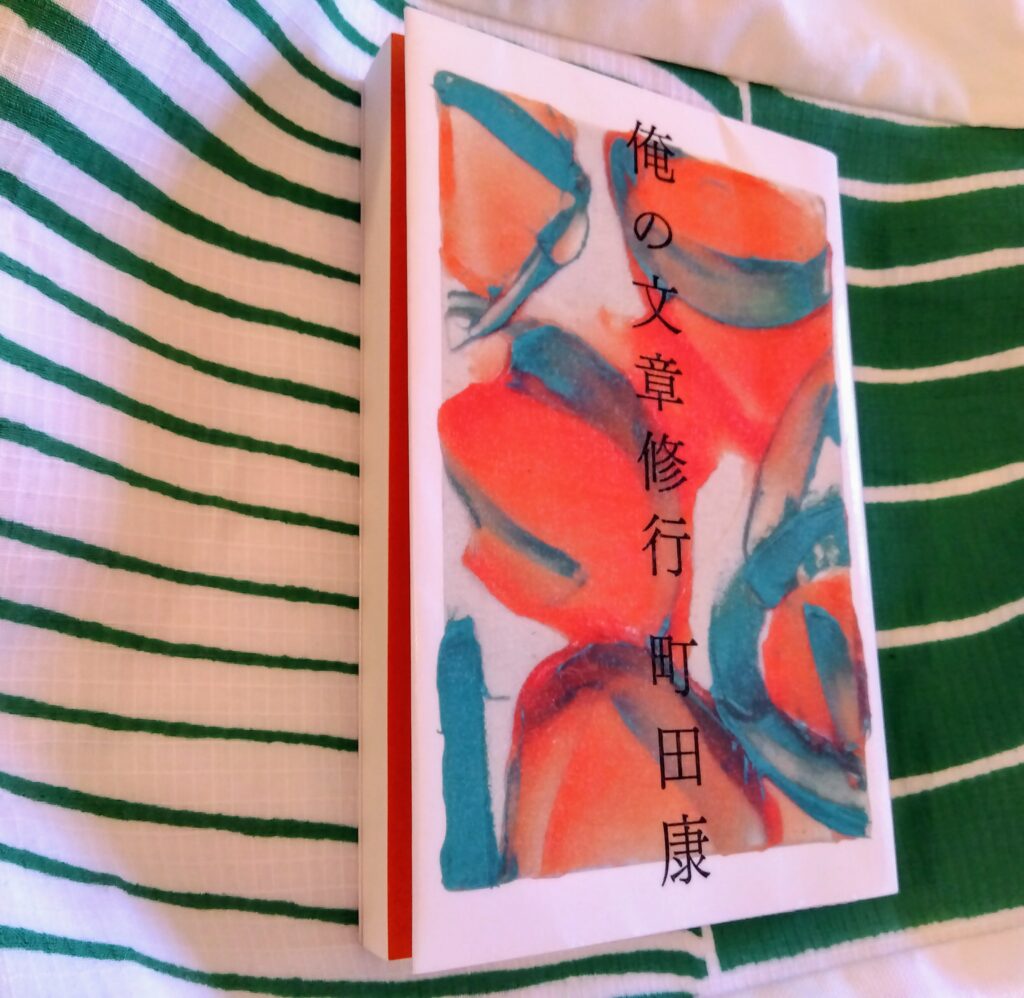

「俺の文章修行」拝読。

町田康といったら

私はダントツに身体感覚の優れている

つまり、肉体的にビートとか

イキ、みたいな部分で

言葉であるのに身体を感じると言うか

五感に訴えてくる作家だと思ってるんですが

彼による文章指南なので

それ自体が愉しすぎる読み物になっています。

色々文章を作って

同じ内容の文章であっても

書き方次第で魅力が

10倍にもなる、または

なんもおもろない文になるということを

示してくれるのだけど

いちいち

痛快としか言いようがないのです。

これは彼の作品の読者なら

みんな分かる痛快さ。

表現の罠にばまりこむな

ってこういう独自の言語感覚も

最高なんです。

あんまり引用しても

なんですけど一部を抜粋。

ぜんぶこんな感じで

さらけ出してくれるんだけど

町田康のように書けるように

なるのかと言われたら

きっと誰もあのようには書けないんです。

だってこれは

「あなたに贈る文章修行」ではなく

「俺の文章修行」なんですから。

・・・

(文章例のあと)

さあここでひとつの問題が生じる。

私たちはその問題について

常に考え続けなければならない。

その問題とはなにか。

それは

「そんなことやってなにがおもろいのか」

という問題である。

それは端的に言えば、どんな

効能があるのか、ということである。

それについての大きな効能は

既に申し上げた通り

すなわち瞬間の感覚、生の実感を

文章に再現して、現在を次に進める

意志を体現しようという効能である。

だからここで言う効能とは

まちっと小さい効果のようなもので

そしてそれはもう言ってしまえば

おもろさ、の如きもので、これを

やっておもろいのか、おもろないのか

ということが常に問題になってくる。

それに関しては既に申し上げた。

そう、自分がおもろければそれでよい。

人を笑わせようと思って、自分は

おもしろくもなんともない、と

思いながら書いた文章(実はこれは

文章に限らない)を読み

思惑通りおもろいと思う人、は

けっこうな數いらっしゃるように思う。

だけどそれは、まあはっきりいって

索漠たる商取引であって恋愛ではない。

(中略)

自分はどこをどうおもしろいのか

ということを説明できるように

する必要がある。

で、どこがおもしろいか。それに

名前を付けるとしたら

「言うてるお前がおもろい」理論である。

言ってる内容はすべて

当たり前のことで別におかしいことを

言っているわけではない。ただし、

それを言う時期・場面がおかしい。

それはとりも直さず、そんなタイミングで

そんなことを言うそいつがおかしい

→言うてるそいつがおもろい、という

論理である。

・・・

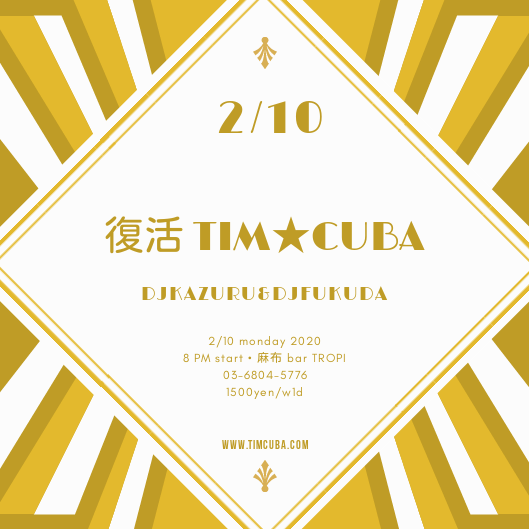

DJ KAZURU

2025年現在timcubaのイヴェント休業中です。

コラムは随時更新していますので

各メニューを選択してくださいませ。

https://youtu.be/BELIZJu0ruM

2014年の過去動画ですが

六本木で思いきりダンスと音楽を味..

2025年現在timcubaのイヴェント休業中です。

コラムは随時更新していますので

各メニューを選択してくださいませ。

https://youtu.be/BELIZJu0ruM

2014年の過去動画ですが

六本木で思いきりダンスと音楽を味..

2/10 麻布トロピで久しぶりに

ティンクーバやります。

DJ KAZURU が昔作った

キレッキレのリミックス中心。

翌日が祝日なので

ゆっくりお楽しみいただければ幸いです

**************

La Tropi Azab..

2/10 麻布トロピで久しぶりに

ティンクーバやります。

DJ KAZURU が昔作った

キレッキレのリミックス中心。

翌日が祝日なので

ゆっくりお楽しみいただければ幸いです

**************

La Tropi Azab..

下北沢ボデギータで

福田カズノブがイサックデルガードを語る

マニア向けのイベントです

キューバ料理もご注文いただけます

..

下北沢ボデギータで

福田カズノブがイサックデルガードを語る

マニア向けのイベントです

キューバ料理もご注文いただけます

..

Add A Comment