「黒檀」は読んでおくべしと

何処かで見て

池澤夏樹の

世界文学全集を入手。

ここに収められているカプシチンスキの

「ルワンダ講義」を読めば

ウガンダのツチ族とフツ族の

殺し合いのことが分かると

紹介されてあり、まず

そこから読んだ次第ですが

すごすぎました。

ポーランド人の

ジャーナリストである作者は

長年アフリカという

大きな地域に入り込んで

その社会、政治、生活を

見てきた人です。

ルワンダは

以前NHKで1990年代

ツチ族とフツ族が

ナタで切り合って

殺し合った結果

何万という人が死んだという

ドキュメンタリーをやっていたので

興味のあった地域です。

殺戮と同時に

行われた強姦によって

生まれた子たちが成人し

出自に悩む人生を送っているとかで、その点を

クローズアップした番組だったと思います。

文盲が多いため

ラジオで敵対する族を

殺せ殺せとけしかけたという

政権の異常さもさることながら

そこで不本意な妊娠出産せざるを得なかった

女性も辛かっただろうし

生まれた子の

悩みが深いのもわかります。

しかしルワンダがなぜ

こうなったかを教えてくれる

番組ではなかったと記憶しています。

なぜなら私は

この殺し合いは民族闘争だと

思っていたからです。

本書によるとルワンダは

アフリカには珍しい単一民族

ルワンダは牛を所有する

ツチ族(人口の14%)と

農民のフツ族(85%)に分かれ

それは何世紀も前からカーストで

分けられてたのだそう。

ルワンダというのは

山に囲まれた

アフリカの真ん中にあって

アフリカのチベット呼ばれるような土地。

外からの介入が難しいがゆえに

独特な王政を築いたのだとか。

両者は主従関係でしたが

20世紀に入ると

人口密度が高くなり

土地の奪い合いが起こり

ベルギー人に背中を押されたフツ族が

農民蜂起に至ったのだそうです。

・・・

一九五九年

ルワンダで農民蜂起が起こりました。

アフリカで唯一

まさにここルワンダで、独立運動は

社会革命、半封建制革命という

形態を取りました。

アフリカ全土を見渡しても

バスティーユ砲撃

王の廃位

ジロンド派、そして

恐怖政治を経験したのは

ルワンダだけです。

山刀、鍬、槍で武装した

フツの農民集団は、反乱分子と化し

自分達の主君であるツチに

襲いかかりました。

・・・

その後殺し合いの果てにフツの

政権になっても、復讐という

アフリカ人にとって

もっとも恐ろしい火種が消えることはなく

フランスの介入などもあり

1994年の大量殺戮に

つながるのですが、本書を読めば

なぜこんな事になったかが

すっきりと理解できます。

このジェノサイドはほんの

数十年前のこと、我々の生活と

遠く離れたことではないのです。

ルワンダの地を追われて彷徨う

人々の心情をみせてくれるような

ルポルタージュは強烈です。

リベリアの政権の奪い合いに

切り込んだ「冷たき地獄」も

そうでした。

遠い日本から見れば馬鹿げたような

クーデター続きのリベリア。

しかし奴隷として

アフリカから連れ去られた人たちの子孫が

リベリアへ戻された時、奴隷制度しか

知らないから彼らは、逆に支配者となり

現地にいた同じ土地のルーツの人たちを

奴隷として扱ったという歴史をたどれば

違う景色が見えてきます。

主君が引きずり降ろされて

拷問される描写からは

バイオレンスではなく

彼らの生きる背景が語られます。

表面的な事実だけではなく

彼らの心に根ざすものに触れないと

このようなルポにはならないでしょう。

これは小説ではないけれど

文学であるから

世界文学全集に入れたのだという

池澤夏樹の言葉も同時に

納得がいきます。

池澤夏樹が編んだ

世界文学全集にはなんと

石牟礼道子の「苦海浄土」も

収められているのですが、「黒檀」も

それに劣らぬ素晴らしい文学でした。

「黒檀」も「苦海浄土」も

同じ人間として、こういう酷さの

渦中にいたのは自分かもしれないと

思わされるのです。

こういった作品に

文学を感じて

これこそ世界文学の名に相応しいと

広く世に出そうと決めた

池澤夏樹もまた素晴らしい文学者です。

DJ KAZURU

2023年現在timcubaのイヴェント休業中です。

コラムは随時更新していますので

各メニューを選択してくださいませ。

https://youtu.be/BELIZJu0ruM

2014年の過去動画ですが

六本木で思いきりダンスと音楽を味..

2023年現在timcubaのイヴェント休業中です。

コラムは随時更新していますので

各メニューを選択してくださいませ。

https://youtu.be/BELIZJu0ruM

2014年の過去動画ですが

六本木で思いきりダンスと音楽を味..

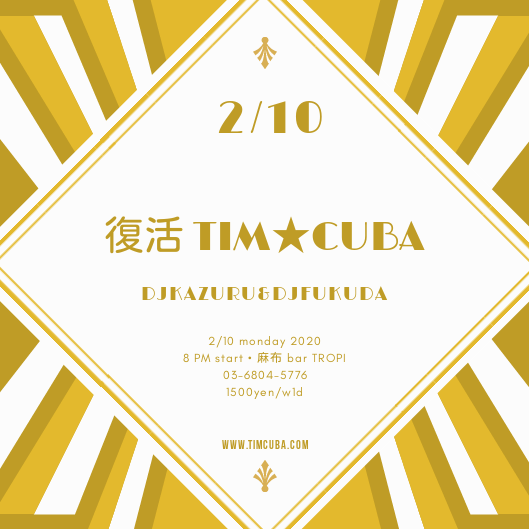

2/10 麻布トロピで久しぶりに

ティンクーバやります。

DJ KAZURU が昔作った

キレッキレのリミックス中心。

翌日が祝日なので

ゆっくりお楽しみいただければ幸いです

**************

La Tropi Azab..

2/10 麻布トロピで久しぶりに

ティンクーバやります。

DJ KAZURU が昔作った

キレッキレのリミックス中心。

翌日が祝日なので

ゆっくりお楽しみいただければ幸いです

**************

La Tropi Azab..

下北沢ボデギータで

福田カズノブがイサックデルガードを語る

マニア向けのイベントです

キューバ料理もご注文いただけます

..

下北沢ボデギータで

福田カズノブがイサックデルガードを語る

マニア向けのイベントです

キューバ料理もご注文いただけます

..

Add A Comment