加藤シゲアキって

どんな文章書くのか興味あって

手に取りましたが

これは今村翔吾、小川哲とともに

加藤シゲアキが能登地震のチャリティーに

なるようなアンソロジーを書こうと

企画したもののようです。

みなさん世代が一緒なんですね。

今の30代後半の作家のものって

ほぼ読まないのですが

こういう行動力がこの世代ぽいのかな。

能登地震に限定せず

チャリティー短編を多くの作家に

書いてもらおうという話だったようですが

その後も続いているんですかね。

能登の言葉で

「あえのこと」は農家などで田の神を祀り

感謝を捧げる儀礼。

そこから作家による

一万字のおもてなしの意味で

「あえのがたり」としたそうです。

さて、加藤シゲアキ

「そこをみあげる」は

地震によって奪われてしまった

若い漁師の夢である漁船が、巡り巡って

土地の守り神のような存在になるという

お話でした。

夢が粉々になった人もいれば

そこで生き直した人もいる。

生き直した人がいたから

救われた人もいたかも。

わからないけど希望はありますよね。

希望を書きたいという

作者の純粋さは分かりました。

アイドルらしいけど

普通に文章書けているしね。

こういう作家のおかげで

読書人口増えてるなんて一面も

あるんでしょうか。

小川哲の「エデンの東」は

伝わりにくい描写の小説は

読者にとって不親切なのだろうか、たとえ

蛇足めいても

意図するところがはっきりと伝わるよう

懇切丁寧に書くべきなのだろうか、という

昭和の初期までにはなかったであろう

作家の悩みを書いたもの。

個人的には

現代の環境問題をぞっとするような

形で書いた、佐藤究

「人新世爆発に関する最初の報告」と

徳川のお姫様のお輿入れを描いた

蝉谷めぐ実「溶姫の赤門」が好きでした。

しかし

第11代徳川将軍の娘

溶姫が加賀藩に嫁ぐ際に誂えられた

漆塗りの赤い御門にまつわるストーリーの

最後に

「現在御守殿御門は加賀藩内にて

建てられた溶姫のものが東京大学の

敷地に唯一残っており、重要文化財に

指定されている」

と書いたのは、小川哲風に言えば

知識のあるものが読めばすぐにわかることを

わざわざ誰もが分かるように

書き加えたことになるわけで

分かりやすさを目指した故の

蛇足とは言えませんかね。

私はやはり

この部分を書かない方がよかったと思う。

そこに至るまでに私の脳内では

充分、あの現在の赤門が

作られた当時の鮮やかさでイメージ

されてました。

DJ KAZURU

2023年現在timcubaのイヴェント休業中です。

コラムは随時更新していますので

各メニューを選択してくださいませ。

https://youtu.be/BELIZJu0ruM

2014年の過去動画ですが

六本木で思いきりダンスと音楽を味..

2023年現在timcubaのイヴェント休業中です。

コラムは随時更新していますので

各メニューを選択してくださいませ。

https://youtu.be/BELIZJu0ruM

2014年の過去動画ですが

六本木で思いきりダンスと音楽を味..

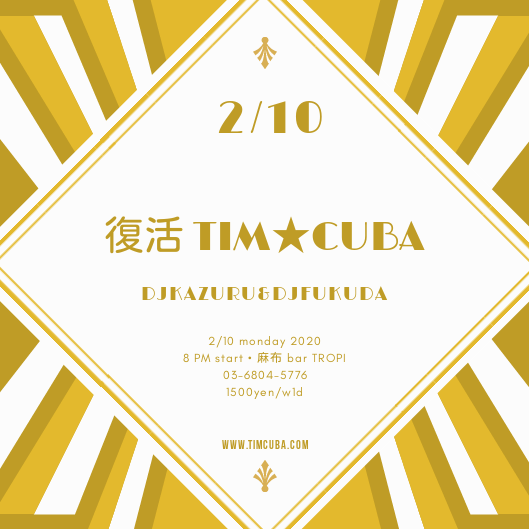

2/10 麻布トロピで久しぶりに

ティンクーバやります。

DJ KAZURU が昔作った

キレッキレのリミックス中心。

翌日が祝日なので

ゆっくりお楽しみいただければ幸いです

**************

La Tropi Azab..

2/10 麻布トロピで久しぶりに

ティンクーバやります。

DJ KAZURU が昔作った

キレッキレのリミックス中心。

翌日が祝日なので

ゆっくりお楽しみいただければ幸いです

**************

La Tropi Azab..

下北沢ボデギータで

福田カズノブがイサックデルガードを語る

マニア向けのイベントです

キューバ料理もご注文いただけます

..

下北沢ボデギータで

福田カズノブがイサックデルガードを語る

マニア向けのイベントです

キューバ料理もご注文いただけます

..

Add A Comment