氷室冴子を

再読しようと思ったのは

桜庭一樹が引用していたエッセイ

「読まれる覚悟」が

秀逸だったのと、

嶽本野ばら

「ピクニック部」

で、オマージュ作品が収録されていたからですが

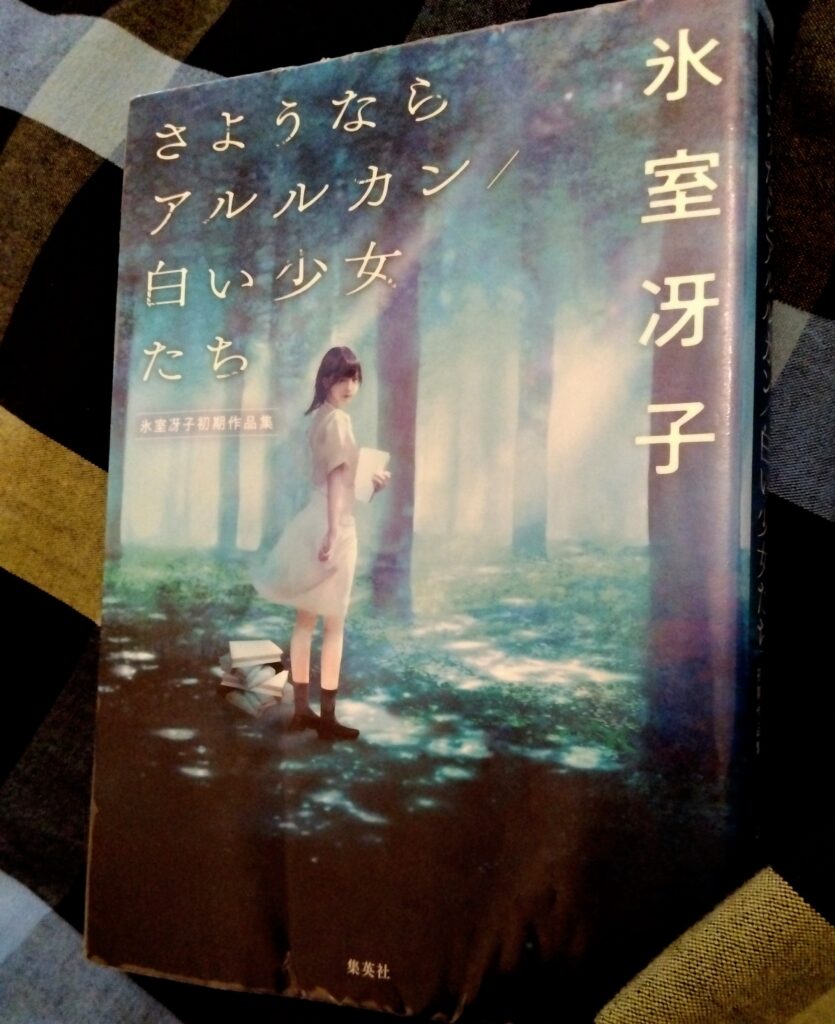

今回「さようならアルルカン」を

読んでびっくりしたのは

文書にとてつもなく

品があるということでした。

言葉の選び方

文章の運び

とても上品。

こういう文章が

少女小説として読まれていたなんて

我々は幸福だったんですね。

もちろん私も

コバルト文庫好きの

小学生でした。でも

氷室冴子よりもカジュアルな

学園ものを書く作家が好きで

熱心な読者ではなかったと

記憶しています。

ちょっと感覚的に難しかったのかも知れません。

繊細すぎる故に

大人たちにその美徳が

伝わらず誤解ばかりされる少女と

彼女に憧れる理解者の同級生の

物語

「さようならアルルカン」。

これは少女小説の古典として

長く読まれて欲しい作品。

すっかりおばあさんに

なった今だからこそ私も

本作の輝きがわかります。

「あなたへの挽歌」は

若い教師に興味を抱く

女子高生が、彼の理想と

孤高に心酔する

結局は俗物であった正体を見透かした時の

表現の確かさよ。

・・・

あなたは

かつて私をあれほど惹きつけた

少年のように笑う人では

なくなっていた。

自ら孤独を望み

密かに野心を燃やす

皇子ではなくなった。

あなたは都にのぼろうとする前に

眼前の小さな幸福に

満足してしまった敗北者だ。

・・・

くーっ。

さて、中編

「白い少女たち」も名作。

1970年代にこんな純度の高い

小説があったんですね。

カトリック女子校の

寄宿舎で、清廉をもとめられる

少女たちは自らも

美しく清くありたいと願っている。

が、その一人が

汚される事件がおきて

他の少女たちの傷が浮き彫りになる。

難しい言葉はないけれど

ここに描かれているのは

名前のつけがたい、非常に

難しい感情のやりとりです。

10歳代の少女の

尊く脆く頑固でもある

気持ちが交錯するさまを

余す所なく描ききった氷室冴子。

令和の世の少女たちにも

知ってほしい。

DJ KAZURU

2023年現在timcubaのイヴェント休業中です。

コラムは随時更新していますので

各メニューを選択してくださいませ。

https://youtu.be/BELIZJu0ruM

2014年の過去動画ですが

六本木で思いきりダンスと音楽を味..

2023年現在timcubaのイヴェント休業中です。

コラムは随時更新していますので

各メニューを選択してくださいませ。

https://youtu.be/BELIZJu0ruM

2014年の過去動画ですが

六本木で思いきりダンスと音楽を味..

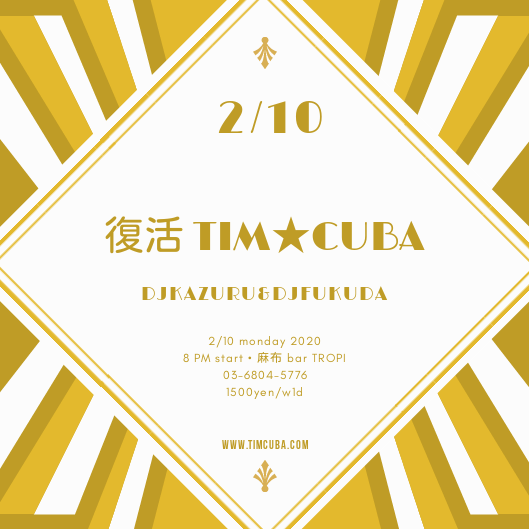

2/10 麻布トロピで久しぶりに

ティンクーバやります。

DJ KAZURU が昔作った

キレッキレのリミックス中心。

翌日が祝日なので

ゆっくりお楽しみいただければ幸いです

**************

La Tropi Azab..

2/10 麻布トロピで久しぶりに

ティンクーバやります。

DJ KAZURU が昔作った

キレッキレのリミックス中心。

翌日が祝日なので

ゆっくりお楽しみいただければ幸いです

**************

La Tropi Azab..

下北沢ボデギータで

福田カズノブがイサックデルガードを語る

マニア向けのイベントです

キューバ料理もご注文いただけます

..

下北沢ボデギータで

福田カズノブがイサックデルガードを語る

マニア向けのイベントです

キューバ料理もご注文いただけます

..

Add A Comment